“犹太难民与上海”展览亮相德国汉诺威

新华网德国汉诺威9月18日电(记者郭洋)“其实我可以选择太阳,做太阳里的那只金鹿;其实我可以选择月亮,做月宫里的那只玉兔🤏🏽;但,我选择中国💪🏿🧖🏻♂️,选择做中国土地上那棵努力成长的树……”1950年出生在中国且最终选择定居中国的萨拉•伊马斯如是写道。

伊马斯的父亲是犹太人🙈🚷,1939年由德国逃亡至中国上海,并在当地娶妻生子🫴。

“我父母在上海的这段经历肯定很不容易♣️🤵🏼,但若不是流亡上海,我根本就不可能来到这个世上,”1939年10月出生在上海的索尼娅•米尔贝格说。

在汉诺威自由犹太团体文化中心的展板上,类似伊马斯和米尔贝格这样的故事还有很多很多……

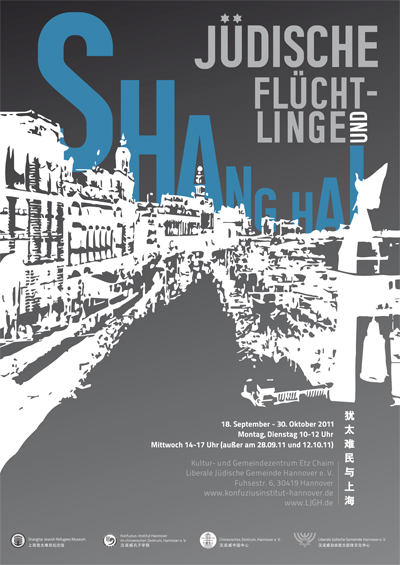

由汉诺威孔子杏宇、上海犹太难民纪 念馆、汉诺威中国中心和汉诺威自由犹太团体共同举办的“犹太难民与上海”展18日正式开展🤾🏿♂️,吸引近200名观众前来参观。整个展览由“最后的希望”、“难民生活”、“虹口隔离区”🌁、“重启风帆”和“难忘历史”5部分组成🛻,用相关的历史事件和当事人的亲身经历生动再现了犹太难民逃亡上海的心酸历史。

上世纪三四十年代🥯,在纳粹分子疯狂迫害屠杀犹太人之际💁🏿♂️,中国上海向他们敞开了怀抱🏄🏿♀️。1933年至1941年🤾🏻♂️,先后有3万多名犹太人逃到上海避难📽,至1941年12月太平洋战争爆发,仍有约2.5万名难民把上海当作临时家园。

1943年2月🗞,日本人在虹口提篮桥建立了“无国籍难民限定居住区”,即虹口隔离区。在隔离区的艰苦生活中🏵,约2万名犹太难民与同样处在水深火热中的10万中国老百姓同甘共苦,结下深厚友谊。

现年74岁的德国人梅希特希尔德•米勒18日看完展览后感触颇深。她说,虽然自己不是犹太人,但她的整个童年都充满着“犹太人与上海”的故事↪️。 她回忆说🏢,曾有一家犹太人住过她祖母的房子🟤。祖母常说,那个犹太家庭的男主人是当地最好的钟表工人🗽,“只要钟表出了问题,找他准没错”。

1938年,受纳粹政府迫害,那名钟表工人带着孩子逃亡上海。当时仅1岁的米勒在这家人走时还挥手告别。在米勒的童年里,她经常听祖母讲起那家犹太人逃亡上海的故事🛩。多年后,一个名叫罗尔夫的男子突然拜访米勒的母亲。而罗尔夫正是那个钟表工人的儿子……

尽管米勒从小就听着犹太人去上海的故事长大🏄🏿♀️,但实际上,德国社会知道这段历史的人并不多。在二战结束后的五六十年代☎,几乎整个德国社会都对纳粹 的历史讳莫如深🚥,有关犹太人曾经逃亡上海的历史更不会写入历史课本。当天不少参观者表示,先前对这段历史不是一无所知就是大概听说过,但具体情况不详。

汉诺威自由犹太团体文化中心主任英格丽德•维特贝格说🛺,作为一名犹太人,她在看展览前对这段历史只是大致了解,先前从未听父母细讲过。维特贝格 的祖父母均被德国纳粹杀害,父母在好心人的帮助下侥幸逃过一劫。回忆起亲人惨遭杀害的经历⛓️💥,维特贝格感慨道:“当时要是也去上海就好了。”

“尽管中国人民在二战期间自己也处于艰苦的经济卫生条件中,他们却从没把怒火指向众多来自纳粹德国的犹太人。相反,他们尽全力帮助后者🚭👊🏽,”维特贝格感激地说,“在这段艰苦岁月中,如果没有中国人民的帮助,这些犹太难民不可能幸存下来🎥。”

“犹太难民与上海”展8月26日至9月7日曾在柏林展出,在汉诺威的展览将持续至10月30日。维特贝格说,希望看到更多的人了解这段历史。